宮崎駿監督の代表作のひとつ『風の谷のナウシカ』。

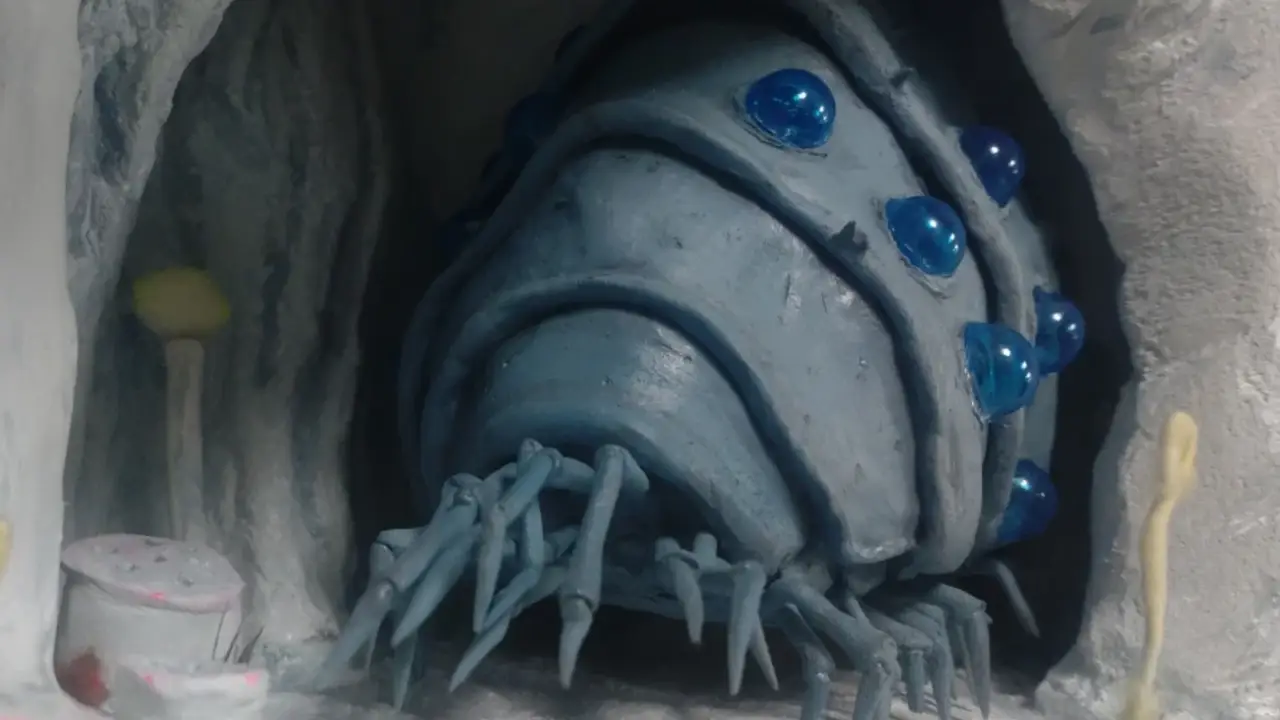

そんなナウシカに登場するキャラクターや王蟲を代表とする特徴的な生物は、いまでも多くのファンに愛されています。その王蟲を粘土とモルタルで自作してみたので製作の様子と手順を投稿します。

製作にまつわる経緯や作者の思いなどは、別の記事で取り上げたいと思いますので、こちらのページでは制作の様子と完成したフィギアを紹介させて頂きたいと思います。

制作物:風の谷のナウシカ 王蟲と腐海

王蟲フィギアの素材:王蟲外殻(石塑粘土:ラドール)、ジオラマ(造形モルタル:ギルトセメント)、ベース(押出法ポリスチレンフォーム:スタイロフォーム)、照明(ブラックライト:LEDテープ)

王蟲の自作フィギュア作成方法

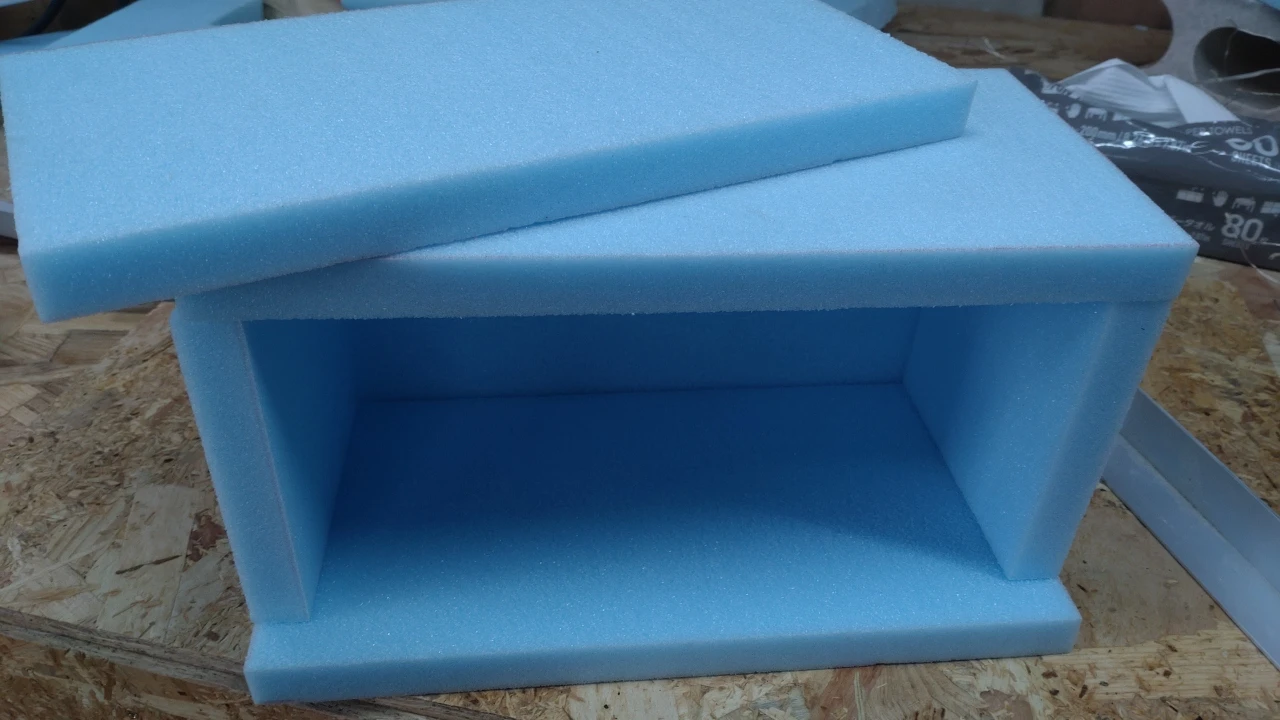

ベースはスタイロフォーム。ホームセンターなどで販売している30mm厚の物を使用しています。

箱型に組んだ際に、内側を削りやすくする事、またLEDテープを埋めむための厚みがあって、削っても強度を担保できる事を考えて厚めの物を選択しました。

最大のメリットは、造形する際に通常の発泡スチロールとは違い、カッターナイフ・デザインナイフで切る事が容易という点かなと思います。

はじめに大まかなサイズを決めたら、慎重にスタイロフォームをカット。

まずは箱型に組んでみて、腐海の植物をどのように配置するか考えます。

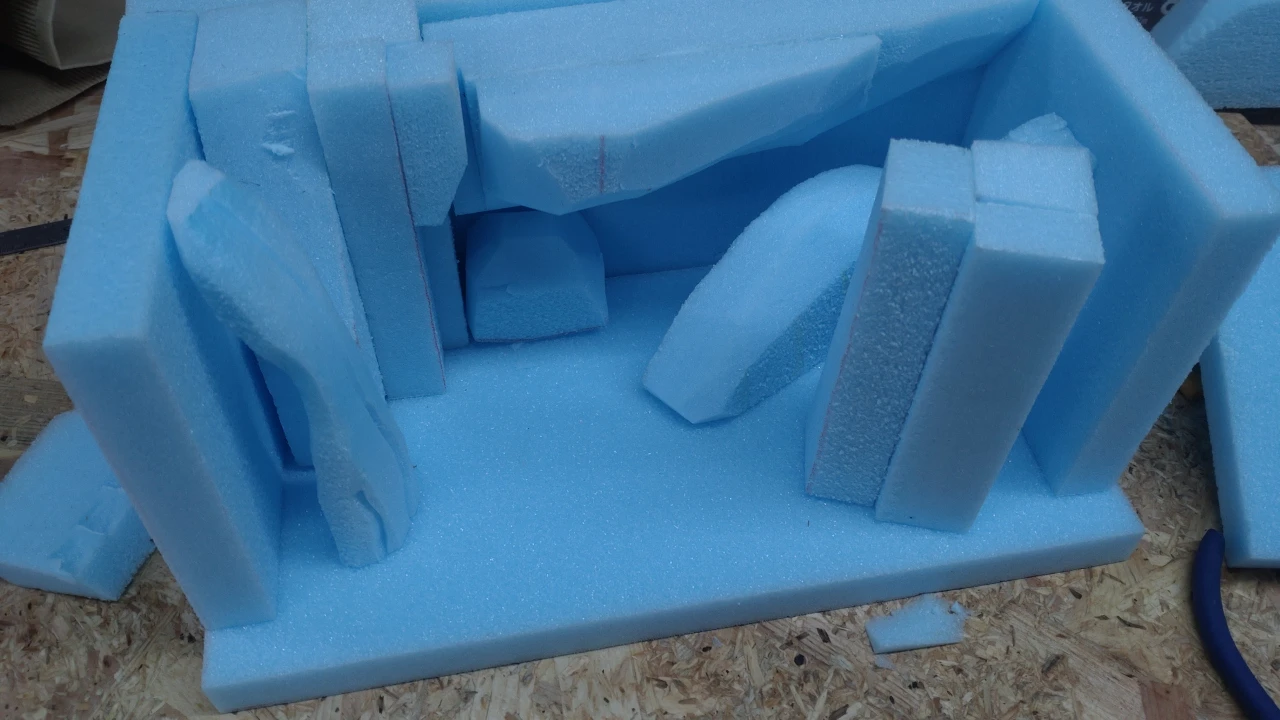

『王蟲の道』は、王蟲が腐海の植物を食べて進んだ後に出来た跡と言う事らしい。

曲道にしたのは、最初の構想時から決まっていたことで、全体を露出させずにレイアウトさせたい、その上で、動きや奥行きを感じられるジオラマにしたいと検討してこうなりました。

適当なサイズに切ったスタイロフォームを腐海の植物に見立てて置いてみますが、この時点では漠然としたサイズ感の確認程度にしかなりません。

その後、曲道をイメージして少しだけ加工を加えたスタイロフォームを配置。

更に端材のスタイロフォームを王蟲の代役としてサイズ感とレイアウトの印象を確認して制作を進めます。

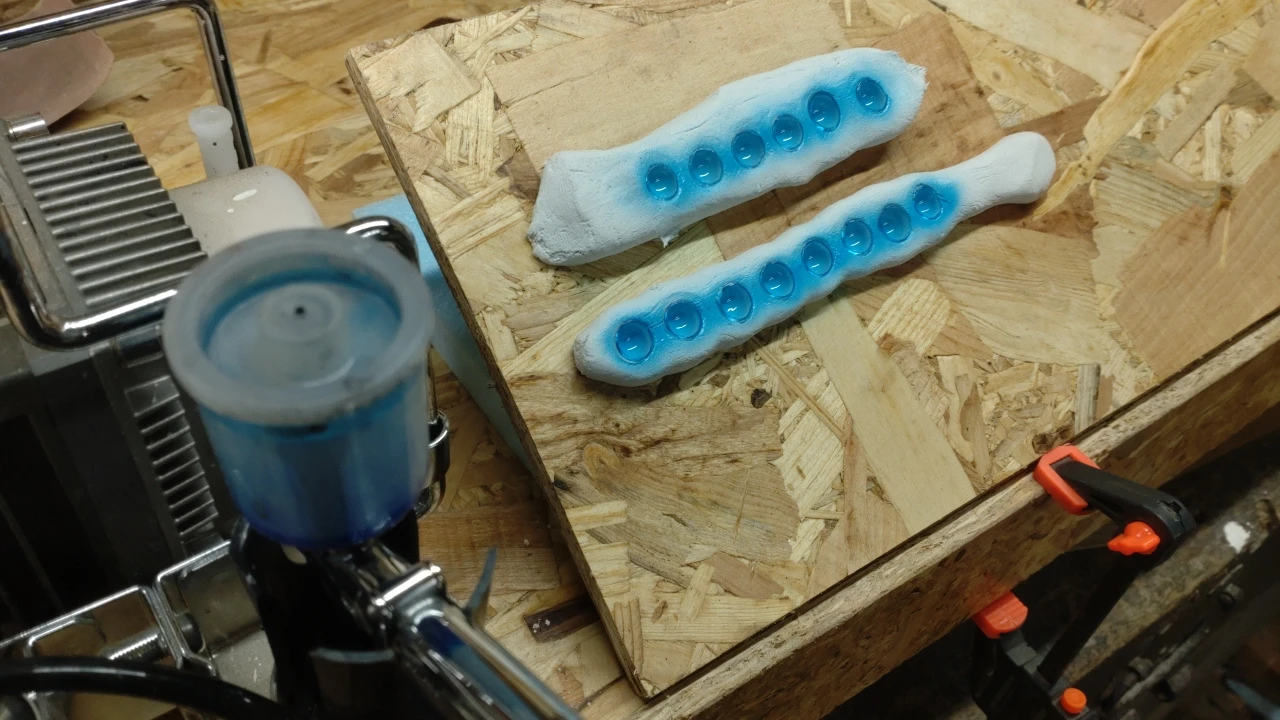

14個の目とディスプレイ部分の構想

王蟲のサイズ感が大体のイメージ出来た所で14個ある目の製作を開始。

丁度良いサイズの物を探すより、自分で成形した方が早いだろうと治具を作り、ヒートガンで透明な塩ビから半球を作って使用する事としました。

塗装は表面から塗るのでなく、透明な半球に内側から色を塗る事で質感が向上するだろうと考えてそうすることに。本当は、王蟲内部にLEDテープを仕込むつもりでしたが、この後の検証で思いの外、蛍光カラーが発色してくれたので手間を惜しんで廃案です。

続いて『王蟲の道』天井部分の工作。

当初、大小5列にLEDテープをカットして埋め込み、ブラックライトの光量を確保しようとして天井のスタイロフォームに溝を掘りました。

しかし、テストで照明をつけると逆に光量が多すぎ。結果的に、大幅に間引いて天井部分には大小一列の配置のみとする事に決定。

天井に貼ったLEDが目立つと興ざめなので、スタイロフォームに溝を掘って埋め込みます。その後、モルタルで造形する際に微妙な角度を調整する事にして、天井の土台はこんなかんじ。

LEDテープは分割して必要なサイズで繋ぎますが、このままでは電源コードが常に箱から出ていてみっともないので、配線をカットしてAC用のジャックを接続して埋め込みます。

USBですが電源供給のみのため配線は2本。

プラスマイナスを確認して取付、補強用の端材に固定してスタイロフォームに発泡スチロール用の接着剤で固定したら完了です。

腐海を貫く王蟲の道

『王蟲の道』がもし実在するなら、植物は密集しているのが正解なんだろうと思いますが、そこは製作における手間及び好みで、アーチ状の回廊に近い印象で製作します。

なんですかね・・・飛び出る絵本的な視覚効果で奥行きを感じやすくなると思いこうなりました。

次にアーチ状になった腐海に配置する植物以外の部分。

単純に箱の壁面をそのままとしたのでは雰囲気も出ないだろうと、その他の植物や地形を思わせる凹凸を壁面に溝を彫りこんで、違和感を払拭させる方向に決定。

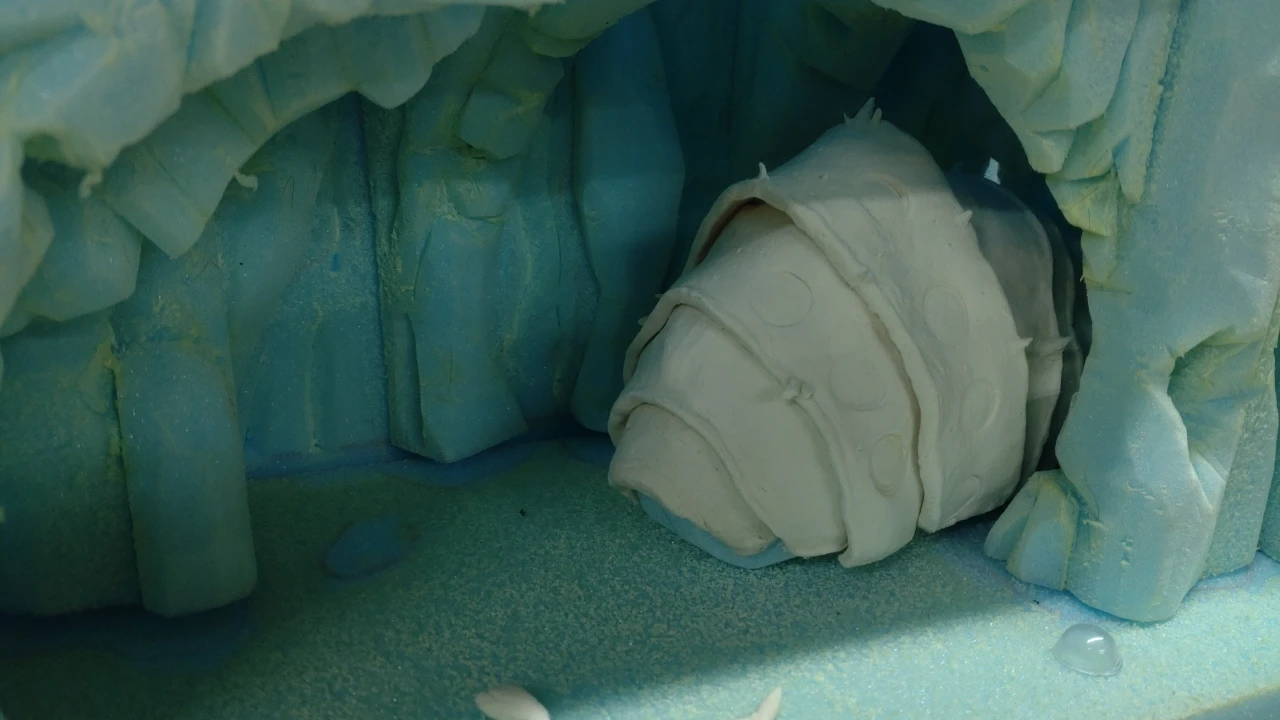

曲道の奥、王蟲の胴体がまだ四分の一程度姿を見せていない設定で回廊のベースとなる部分に奥行きを持たせたら土台はほぼ出来上がり。

モルタルを塗る前のシーラーまでを塗って次の工程に。

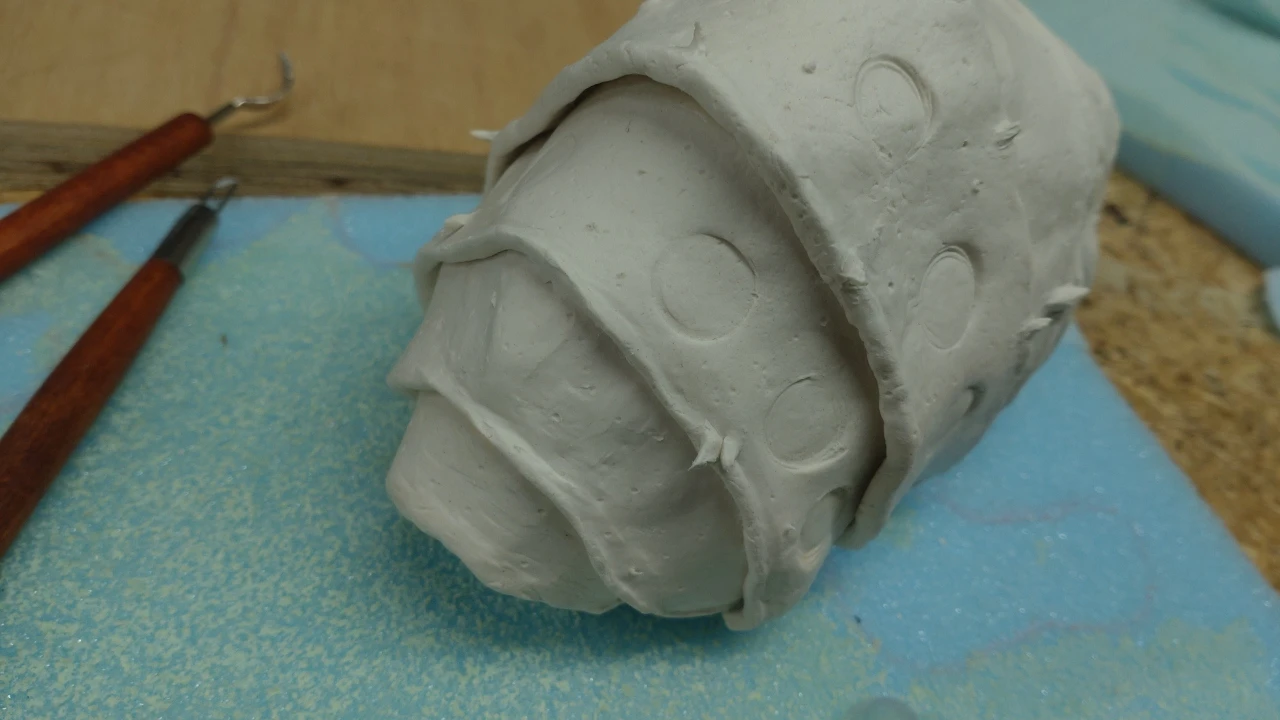

石塑粘土の王蟲制作1

直前まで、別の工作に使ったスタイロフォームの端材で代用していた王蟲。

やっと正式にフィギアのベースとして、30mm厚2枚を張り合わせたスタイロフォームで成型開始。

ちなみに、この王蟲は成体ではなく幼体でもない、その中間くらいの若い王蟲という設定。

王蟲のフィギュアを作る事に決めてから、ネットで原作の資料を探してみると「タケヤ式自在置物」及び「ジブリの大博覧会」時の王蟲が数多くヒット。

成体の王蟲では、これらネット情報が見る人の印象に強く残っているだろうと言うことで、それより小さなサイズの若い王蟲が迷い込んだと思っていただけると幸いです。

石塑粘土を適当なサイズにとりわけ、手で延ばしてある程度成形した外殻を貼り付けていきます。

ただし、スタイロフォームに塗りつける形で下地を作っていた訳でなく(下地必要だったw)、スタイロフォームに薄く伸ばした粘土を直接置いていく形で制作を始めたため固定に苦戦。

今にして思えば、何故下地を作らなかったのだろうと疑問しかありませんが、その辺りが初挑戦の未熟さです。

結局、貼り難さの解消は、スタイロフォームにタイトボンドをシーラーのように塗って、その上に薄く伸ばした外殻を固定する事で強引に解決。

最初の外殻が貼られれば、その上に重ねていくのである程度作業性は改善した気がします。

外殻の端部に関しては、他のフィギュアやプラモデルでみる王蟲よりなかり厚みがありますが、これは薄すぎると形が歪んで貼るのに困るという製作者側の都合もありました。

製作中には気が付いていたので修正も可能ではありましたが、逆に個性として残そうという考えと、成体でないならフォルムに多少丸い印象を持たせた方が自然かも・・・と考えてこのまま。

途中、一枚張るごとに王蟲の正面からのシルエットと横幅を確認。

3枚目の外殻に目が付くので、貼った後で丸棒を押し当て、位置決めもしていきます。

王蟲の目は前方から3枚目と4枚目に合計14個の半球が付いていますが、外殻で一番上に重なっているのは4枚目。そこで、3枚目を貼った後は後方から他の外殻を貼り、最後に4枚目となりました。

この時、最初に粗削りしたスタイロフォームと貼りながら調整した外殻のシルエットが、徐々に乖離。

流石にそのままでは形が歪みそうだったので、スタイロの端材と及び石塑粘土で下地に高さの足りない部分を埋めて、外殻を仕上げる事にします。

石塑粘土の王蟲制作2

外殻を貼り終えたら、正面から王蟲の最終的なシルエットを確認し、その形状を微調整。

稼働させる訳でもなく、もっと言えば視線を受ける角度はかなり制限されるので、その方向からの確認さえすれば大丈夫と言うズボラな感性で確認します。

貼り終えた後で、トゲのような突起と表面に多少の荒さを加えます。突起は最初につけると貼る際に邪魔になる事、また全体を見ながら配置したかったのでこのタイミングで作業しました。

レイアウトに仮置きして、隠れる部分と目立つ部分を確認しながら調整を加えて仕上げます。

無数にある足は、石塑粘土を適当なサイズで取り分けて指で延ばし、表面に細かな模様が付くように荒い紙ヤスリの上を転がして成形。

関節単位で制作しながら、軽く木工用ボンドを塗って組み合わせていきました。

前足(?)の部分は、長さ及び関節の角度を複数パターンイメージして作り、取付時に合わせてみながら組付ける事にします。

制作自体は簡単で、適当に作ってもそれっぽくなるので楽しいのですが、それも最初だけ。単純作業の繰り返しで、成形工程の中では最も苦痛を伴う工程となりました。

はじめ、ディスプレイに配置して確認した時には気にならなかったのに画像を撮って確認してみるとどうしても気になった部分がヒトツ。

実は外殻を一枚途中追加しています。それは王蟲の2列目の目がある4枚目の外殻とその後ろの外殻と間に大きな段差が出来ています。

仕方がないので後付けでその中間に外殻を一枚追加する事にした訳です。。

そして、足を作り終えたら王蟲本体に差し込むようにして取付。

小さく作った足を後方に並べる事で正面から見た時の遠近感を演出したつもり。

モルタルで腐海の回廊制作

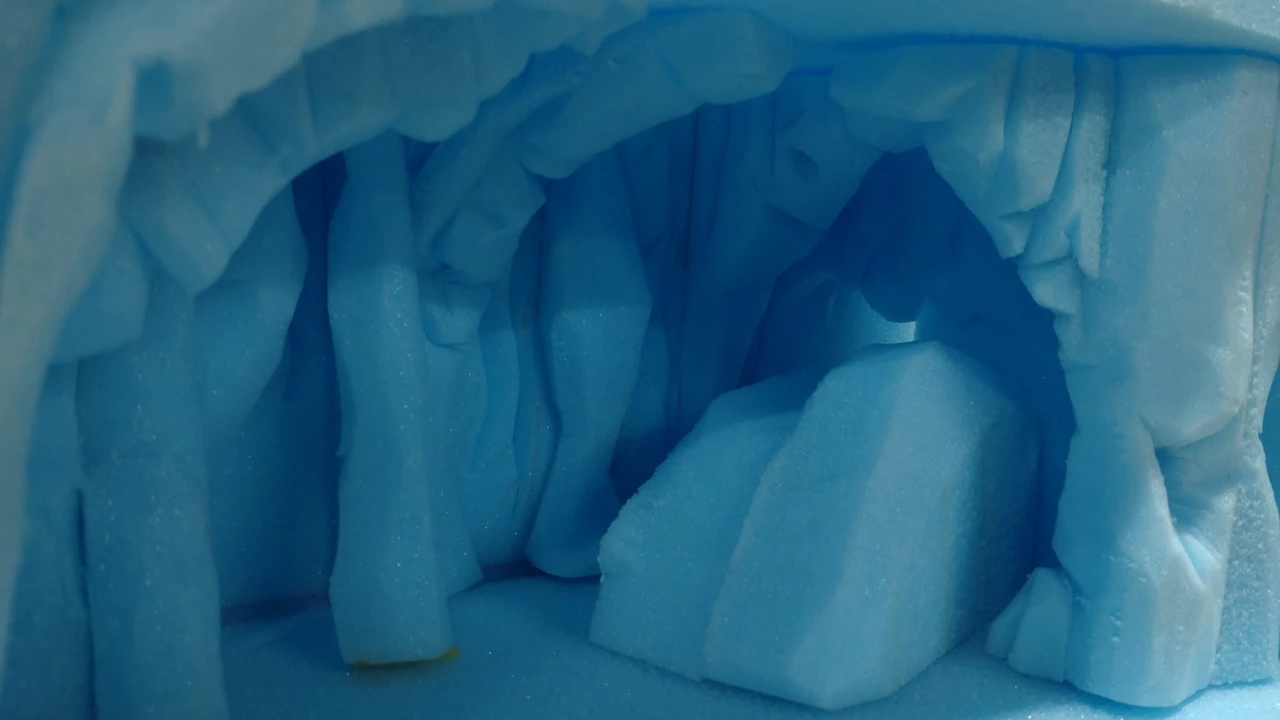

粗削りしてシーラーまで塗布したスタイロフォームにモルタルの塗り付け。

使用したモルタルは、造形用として多くの方が使用していると思われるギルトセメント(レリーフ)を選択。100均のバケツに小分けに撮りながら、必要な分を準備して成形していきます。

確かにホームセンターで売っている物より扱いやすいのかなという使用感ではありますが、モルタル造形の経験自体が2回目なので劇的な差異かどうかは実感せず。

腐海の植物って、原作を含め実は思ったほど画像資料が無くて想像力でカバーする部分多数。何となく蔦や根のような凹凸を加えるとそれらしいかな・・・というイメージで作成。

塗りつけ時、モルタルに含まれる粒が表面に出て気になる箇所もありますが、それは一旦無視してすすめ後でサンダー掛けをする事にします。

床面と天井部は埋め込んだLEDライトの配線で繋がっている為、ワンセットで考えて製作。

こちらはスタイロフォームに石塑粘土を貼り付けて成形。本当はもっと沢山の腐海の植物をレイアウトするつもりでしたが、こちらも製作時間の都合で一旦見合わせとなりました。

王蟲の道に見立て造形した箱の内側になる各パーツですが、モルタルが硬化したらペーパー掛けをして塗装の準備。他のモルタルでもそうですが、丁寧に表面を整えて揚げれば滑らかになるものの、大雑把な造形ではモルタルに含まれる粒が浮いているので、ある程度表面を整えました

最後に王蟲以外のパーツで組み合わせを確認して、干渉している部分はリューターで削り箱になる事を確認。

腐海と王蟲の塗装:王蟲

成形の終えた各パーツを塗装していきます。

王蟲と腐海を塗装するのに使った塗料は、渓流のレイアウトを作った時にホームセンターで購入したエナメル塗料4色のみ。その選択理由は一番安かったから(隠ぺい性が高いというのもありますが)。ただし、粘土が強いので吹き出し口を塞ぎやすい点では扱いやすいとは言えないかと思います。

その他、蛍光塗料は別途購入していますが、王蟲の目以外の部分は100均の物で十分だったかもと思っています。

王蟲の塗装は白・黒・青を混ぜてエアブラシで全体に着色。

一度塗って確認してみると明るすぎたため黒と青を足して再吹き付け。

結果、脳内のイメージよりまだ明るいと思いながら、『成体じゃないよ』という自分設定から『濃すぎるよりは良いだろう』と考えてベースカラーはこれで決定。

影とウエザリングは100均で買った、4本セットの平筆の中から一番小さい物で対応(ちゃんとした筆の使用をお勧めします)。

筆とエアブラシで微調整をしながら塗っていき、王蟲本体の塗装終了。

半球の目に内側から蛍光塗料を吹き付ける。

塗装面以外に塗料を付けたくなかったため、紙粘土に半球を埋め込んで塗料の表面への飛散防止と固定をします。本当は普通の粘土が良かったのですが、手元にあったのが紙粘土のみで妥協した形。

塗装前にエアーで内側の付着物を飛ばし、均一に全体を塗っていきます(試用したのはガイアノーツの蛍光ブルー)。

腐海と王蟲の塗装:腐海

腐海を塗装する前に箱の仮組と王蟲をレイアウトに仮置きしての干渉確認しながら微調整。

実はこの時、天井部分のアーチが王蟲に干渉してしまったため、スタイロフォームが露出するギリギリまでモルタルを削って修正。

干渉した理由は王蟲の足。

無数の足を製作している際に、取付角度を気にしていなかったために、取り付け後は体高が1cm程高くなっていたいました。それ以前に、外殻の製作でも体高が増していたので、大きさは想定の2割増しです。

王蟲の道底面に別で成型した腐海の植物を配置したら、少量の青を加えた薄いグレーを全体に吹き付け。

乾いた後にやや色を濃くした塗料を陰になる部分に筆塗り。その後、再度最初のグレーよりも濃く、影の部分より薄い塗料をバランスを見ながら吹き付け。塗装を終えたら目を貼り付けます。

天井のLEDテープ部分はマスキングをして塗料が掛からないようにしながらの作業して、その後、腐海植物の配置。

植物は石塑粘土で制作しているので腐海の質感とは自然と異なるので、塗り分けは必要ないと考えて塗装はその他と一緒にエアブラシ。綿毛のような部分は100均で買った装飾用の何か(笑)。

部分的に蛍光塗料を軽くドライブラシで付着させてブラックライトに反応させるようにしてみる。

【完成】ディスプレイと王蟲の組み合わせ

全体の塗装が終わったら各パーツの組み合わせて完成です!

最後にフィギュアのケースを兼ねたスタイロフォームの箱を、ラピュタの内部にあったブロック風にデザインして仕上げました。

おしまい