所有する農地を貸し畑・市民農園として貸し出したい農家さんに向けたコンテンツ

自分の貸し畑を登録したい農家さんにお勧め。

WEBサイト『ぶーちゃんばあばの畑』内のコンテンツ【近くの貸し畑検索ガイド】に登録無料で情報を公開させていただきます。

畑を借りたい・探したい方は以下のページをご覧ください

貸し畑の情報を無料で簡単登録・公開します

当サイトでの公開データは農林水産省にて提供されている情報を中心に作成されていますが、新たに開設された農園や当サイト非登録の農園情報につきましても、市民農園の定義を満たすものは申し込みにより無料公開いたします。

登録可能なデータは、市民農園(貸し畑)として一般への貸し出し可能な要件を満たしている畑となります。

これから、貸し農園の開設を考えている方は『これから農地貸し出しを考える方へのご案内』にお進みください。

『ぶーちゃんばあばの貸し畑検索』表示例

実際の検索ページをご覧になりたい方は以下からご覧いただけます(貸し畑検索→県名→各貸し畑とお進みください)。

貸し畑のWEB掲載依頼方法

掲載を希望する貸し畑の情報をサイト管理者まで申請して下さい。

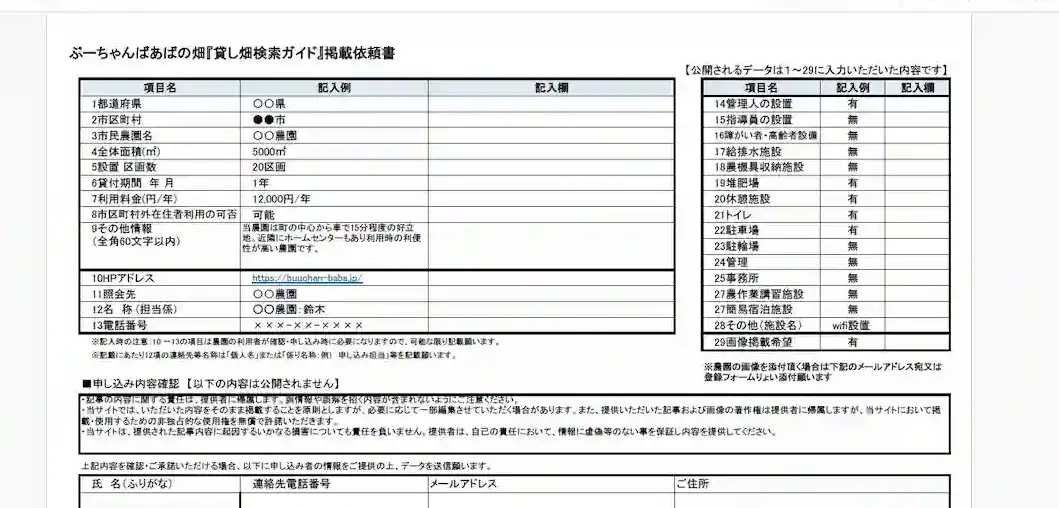

申請方法は、エクセル・PDFのデータ又は記入用紙を印刷しデータを書き込んだ状態で画像として保存いただいた物をメールまたは登録フォームから申請可能です。

記入用紙(依頼書)ダウンロード

※【名前を付けて保存】してご利用ください

※印刷してご使用の場合、データが1ページに収まっている事をご確認ください

申請書の提出先

上記より申請書をダウンロード【名前を付けて保存】頂き、必要な内容にご記入いただいた物は以下の申請ページから当サイトの管理者まで送信をお願いします。

これから貸し畑の開設をする場合は?

非農業従事者を対象に農地を貸す出す『市民農園』の開設には方法は、以下の3つの選択肢があります。

ここでは、「市民農園整備促進法」「特定農地貸付法」「農園利用方式」について、それぞれの特徴を分かりやすく解説していきます。

所有する農地を使って貸し農園を開設したいけど、どの方法を選べば良いか迷われている農地所有者の方の参考になれば幸いです。

1. 市民農園整備促進法による場合

特徴:

- 市町村の許可が必要: 住んでいる地域の市町村に許可をもらう必要があります。

- 施設の整備が必須: 農業体験だけでなく、休憩所やトイレなどの施設も整備する必要があります。

- 都市住民向け: 主に都市に住んでいる人が利用する農園を作ることを目的としています。

イメージ:市町村が中心となり、地域の住民がみんなで利用できるような公園のような農園を作るイメージです。

メリット:

- 市町村の支援を受けやすい

- 地域とのつながりが生まれやすい

デメリット:

- 手続きがやや複雑

- 施設の整備費用がかかる

2. 特定農地貸付法による場合

特徴:

- 農地を貸し出す: 自分の持っている農地を、他の人に貸し出す方法です。

- 施設の整備は不要: 必ずしも施設を整備する必要はありません。

- 農業経験者向け: 農業の経験がある人向けの方法と言えます。

イメージ:自分の畑の一部を、野菜作りに興味のある人に貸し出すイメージです。

メリット:

- 手続きが比較的簡単

- 収入を得られる可能性がある

デメリット:

- 貸し出す相手を選ぶ必要がある

- 管理に手間がかかる場合がある

3. 農園利用方式による場合

特徴:

- 農地の賃貸ではない:農園利用方式は、農地の利用について賃借権などを設定するものではありません。農場に入場し農業体験を経験する方式で、収穫物を利用者が受け取るには事前の取り決めが必要です。

- 自由な契約: 法律で細かく決められたルールがないため、自由に契約内容を決めることができます。

- 多様な利用方法: 農業体験だけでなく、イベントスペースやコミュニティスペースなど、様々な使い方ができます。

イメージ:農地を持っている人と、農園を利用したい人が直接話し合って、利用の仕方を決めるイメージです。

メリット:

- 自由度が高い

- 多様なニーズに対応できる

デメリット:

- 契約内容を予め適切に定め周知し締結しなければトラブル発生の可能性がある

- 収穫物や用具・栽培計画等で利用者と農場主間で問題が生じる場合がある

どの方法を選ぶべき?

どの方法を選ぶかは、あなたの状況ややりたいことによって異なります。

以下は一般的な観点での目的から見た開設方法です。

貸し農園開設方法のまとめ

- 市民農園整備促進法: 市町村の支援を受けながら、地域の人々と交流したい方におすすめ。

- 特定農地貸付法: 自分の農地有効活用して貸し出し、収入を得たい方におすすめ。

- 農園利用方式: 自由に農園を作りたい方におすすめ。

それぞれの方法にはメリットとデメリットがあります。また、開設時の手続きやルールはの内容は、地域によって異なる場合がありますので、開設する場合には専門家(行政書士など)に相談することもおすすめします。

市民農園開設のその他:まとめ

以下は、農林水産省が発行しているデータを意味が通るように修正したものです。

貸し農園開設方法比較表

| 項目 | 市民農園整備促進法による場合 | 特定農地貸付法による場合 | 農園利用方式による場合 |

|---|---|---|---|

| 開設者と利用者の関係 | 貸付け (特定農地貸付)・農作業の実施(農園利用方式) | 貸付け (特定農地貸付) | 農作業の実施(農園利用方式) |

| 開設者と農地関係 | 自己所有地 | 自己所有地 | – |

| 施設 | 必須 (農機具収納施設、休憩施設、トイレ等) | 要件ではない | 特に定めなし |

| 開設手続 | 貸付協定締結、貸付規程作成・申請、市町村への申請 | 開設者が貸付規程を作成、貸付協定も添えて農業委員会に申請 | 特に定めなし |

| 開設場所 | 市民農園区域 | 適な位置にある場合に承認 | 特に定めなし |

| メリット | 特定農地貸付法の許可不要、相続税の納税猶予制度適用可、市街化調整区域開設可 | 農地法の権利移動許可不要、土地改良事業参加資格特例 | 相続税の納税猶予制度の適用 |