ばあばが認知になってから、意図せず経験させてもらう事が多くなった昔ながらの家庭料理。

おはぎ、稲荷寿司、鉄火巻や年末にはお餅や昆布巻き。

その他にも『蕎麦を打ってみたい』とこね鉢を補修して、日本蕎麦を打ったりするようになった2号です。

そして、今年の節分は恵方巻を作ってみようとチャレンジしたのでした。

恵方巻ってなんだ?

恵方巻、恵方巻き(えほうまき)とは、節分に恵方を向いて食べると良いとされる、一種の縁起物である「切り分けられていない太巻き寿司のこと」。

具材

太巻きには7種類の具材を使うとされる。その数は商売繁盛や無病息災を願って七福神に因んだもので、福を巻き込むと意味付けされる。別の解釈もあり、太巻きを逃げた鬼が忘れていった金棒(鬼の金棒)に見立てて、鬼退治と捉える説[37]もある。具材は特定の7種の素材が決まっているわけではないが、代表例として以下が用いられる(なお、7種類ではない場合もある)出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より抜粋

- 高野豆腐

- かんぴょう

- キュウリ(レタス・かいわれ)

- 伊達巻(だし巻・厚焼き卵)

- ウナギ(アナゴ)

- 桜でんぶ(おぼろ)

- シイタケ煮

子供の頃、自宅でお寿司と言えば「稲荷寿司」と「巻寿司」が当たり前だった2号。

かっぱ巻きに鉄火巻、かんぴょう巻きだってシャリが多めで、お寿司屋さんのそれとはほとんど別物って感じでした。

太巻きも作っていたけど、恵方巻ほど具は多くないしそもそも恵方巻の存在を知ったの自体がほんの十数年前の事。

そんな実家に2-1号と宿泊していた2号。

折角、節分に実家にいるなら恵方巻でも作ってみようとチャレンジしたのでした(笑)

恵方巻と言う名の海鮮太巻き

材料費はじーじ持ちの為、少し贅沢にお刺身を3種類巻きこんで作る事にして材料調達。

卵と椎茸は実家にあったので、伊達巻の代わりに玉子焼き、かんぴょうの代わりに椎茸煮を用意しすれば、具材は準備完了です。

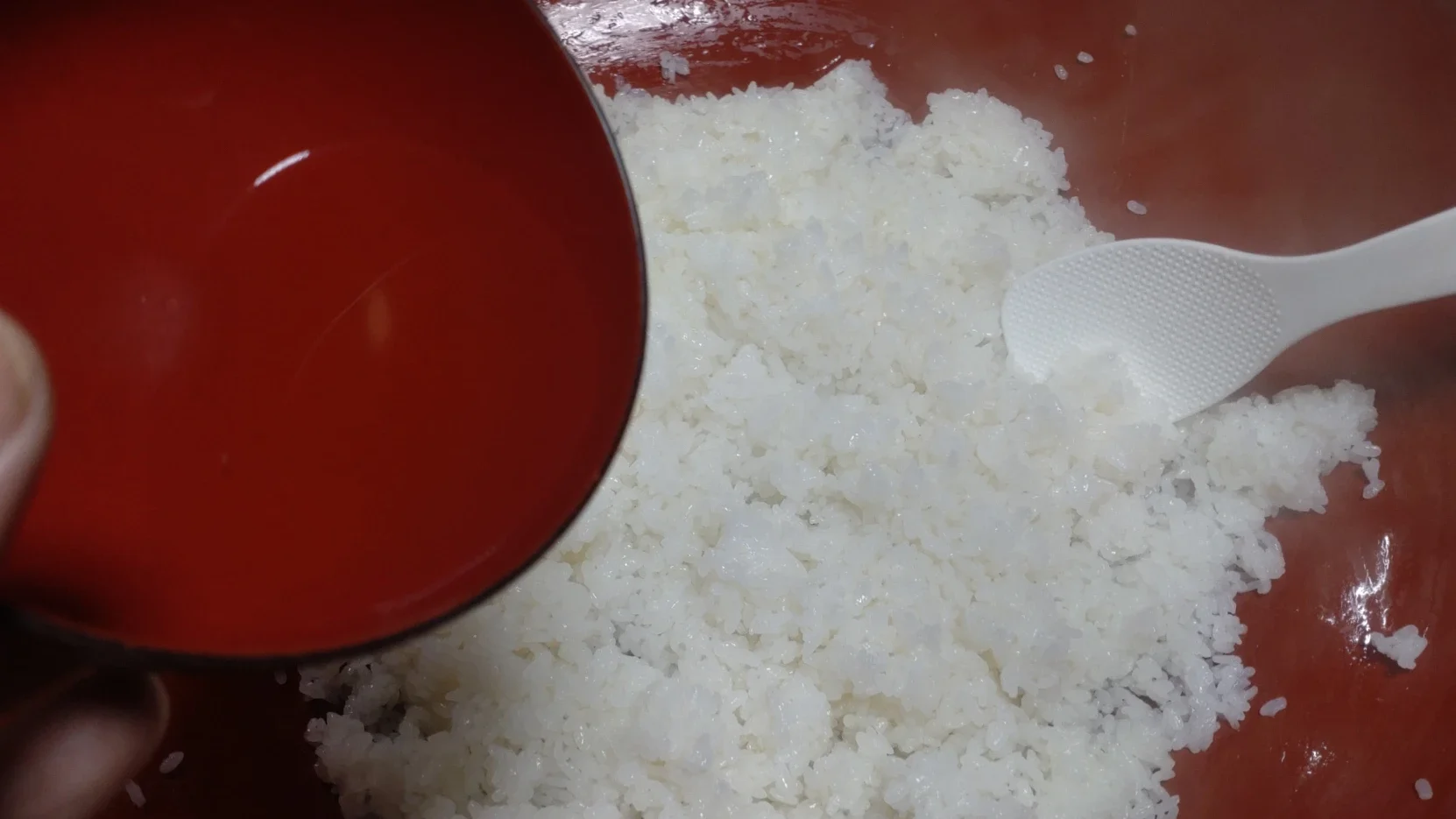

いつもより少しだけ良い米酢であわせたシャリを作り、いつもより少しだけ良い海苔を使って巻いていきます。

炊き立てのご飯にすし酢(砂糖と少しの塩)を合わせて切るように。

海苔にシャリを広げたら、具材を乗せて海苔の一番上の余白には、巻いた時にぴたっと付くようにすし酢をノリ代わりに塗っておく。

後は、ぐるっと巻いてあげれば出来上がり!簡単です!

恵方巻自体は、本来切って食べる物ではない事くらい知っている2号ですが、じーじとばあばが喉に詰まらせたら大変なので、そこは普通に切って提供。

材料を切りそろえておく手間や、準備する手間はありますが思っていたよりもずっと簡単に出来た恵方巻。

今度は違う物にもチャレンジしてみようかなと思う2号でした。

おしまい